【習志野市】「秋津小 防災の日」子どもたちが遊びから実践を通して「命を守る」を学ぶ1日

2025年9月5日、習志野市立秋津小学校にて全校児童と教職員、そして地域住民が一体となった大規模な防災訓練が実施されました。

当日は台風第15号の影響で警報が出るほどの荒天でしたが、防災士の資格を持つ校長先生のもと、「いつ災害が起きても不思議ではない時代を生きる」子どもたちが、より現実的で真剣な「命を守る行動」を身につけるための学びの場となりました。

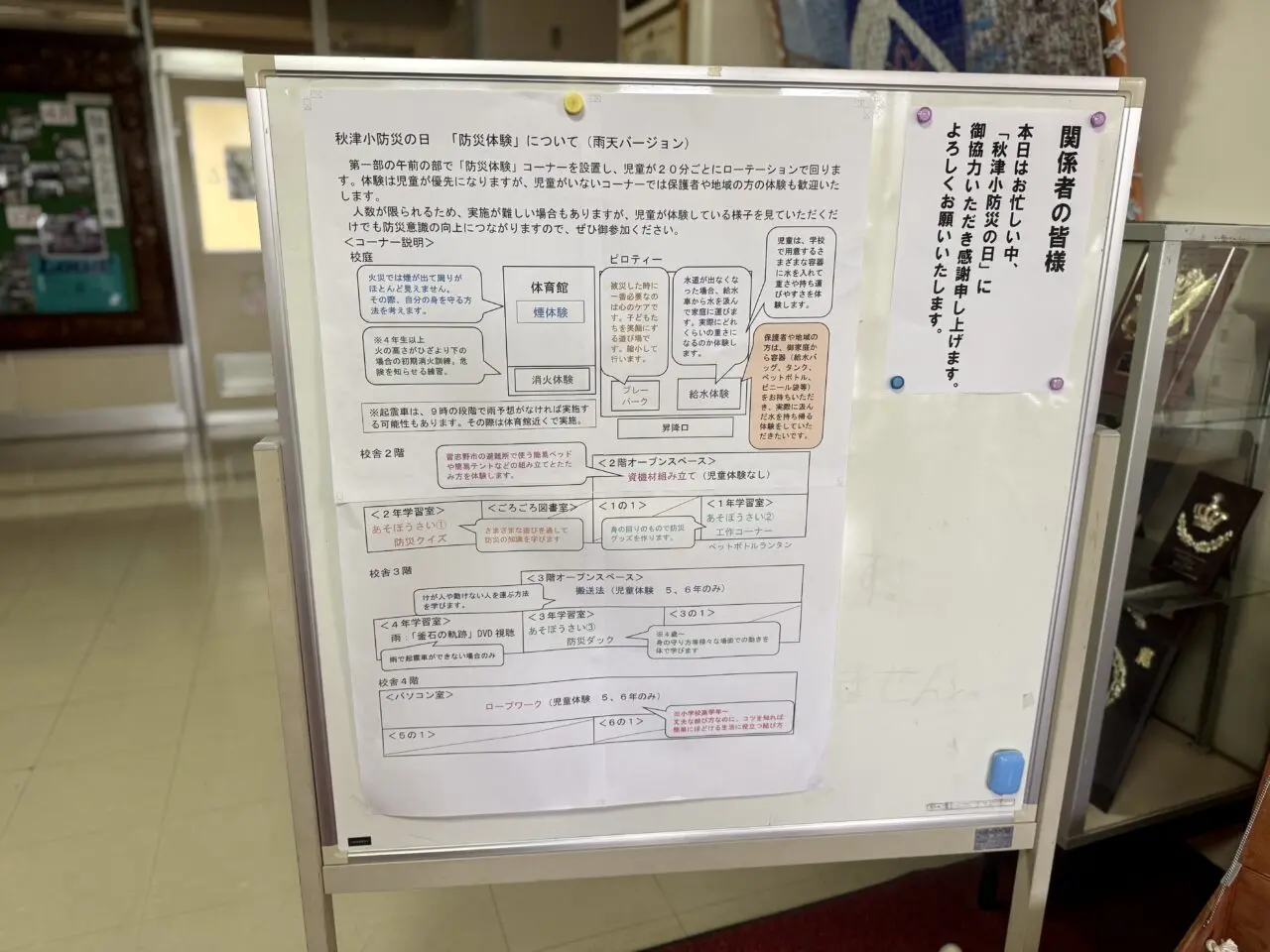

訓練は、災害時の行動を学ぶ「防災体験」と、保護者への「引き渡し訓練」の2部構成で行われました。午前中は、校舎内に設置された様々な体験コーナーを各学年がローテーションで巡ります。

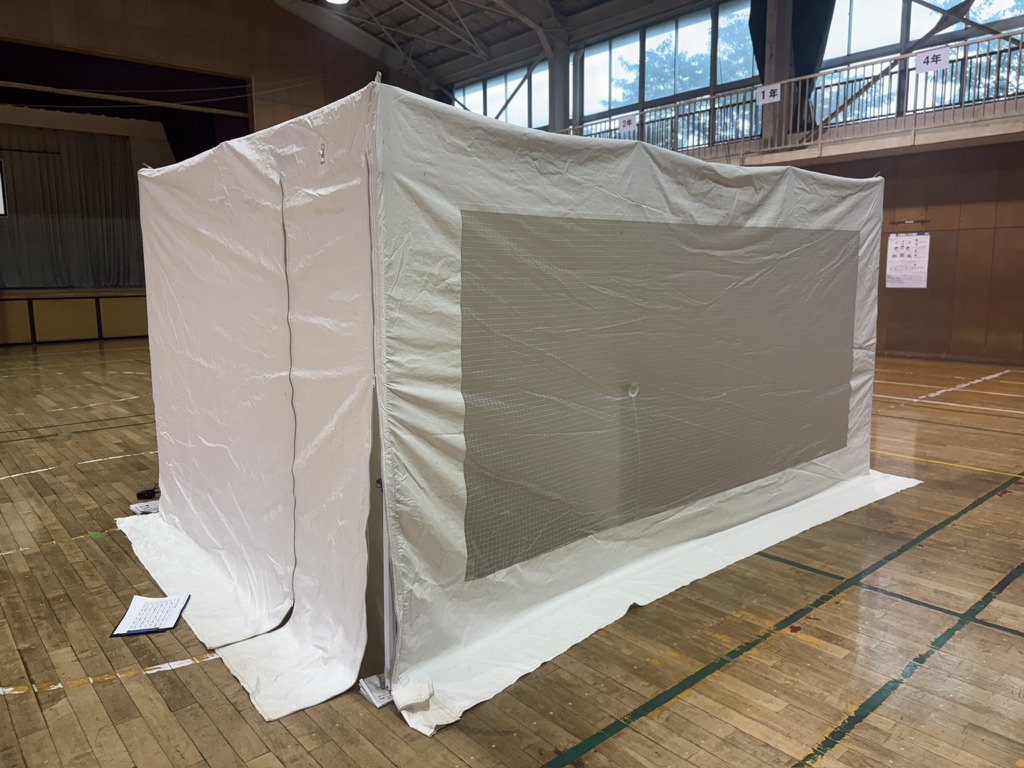

煙体験:火災で煙が充満した場所を想定し、視界が遮られる状況での避難方法を学びます。

筆者も体験しましたが、一歩足を踏み入れるとすぐに何も見えなくなりました。写真の通り、恐怖を感じる完全な視界不良の状況です。

「煙を吸うと目は見えていても体の自由が効かなくなる危険性がある。二人一組で行動すること」の大切さも学びました。

「あそぼうさい」:遊びを通して防災の知識を深めるプログラム。

地域団体の「プレイパーク」の協力のもと、避難所での子どものストレスを解消する遊びが実施されました。

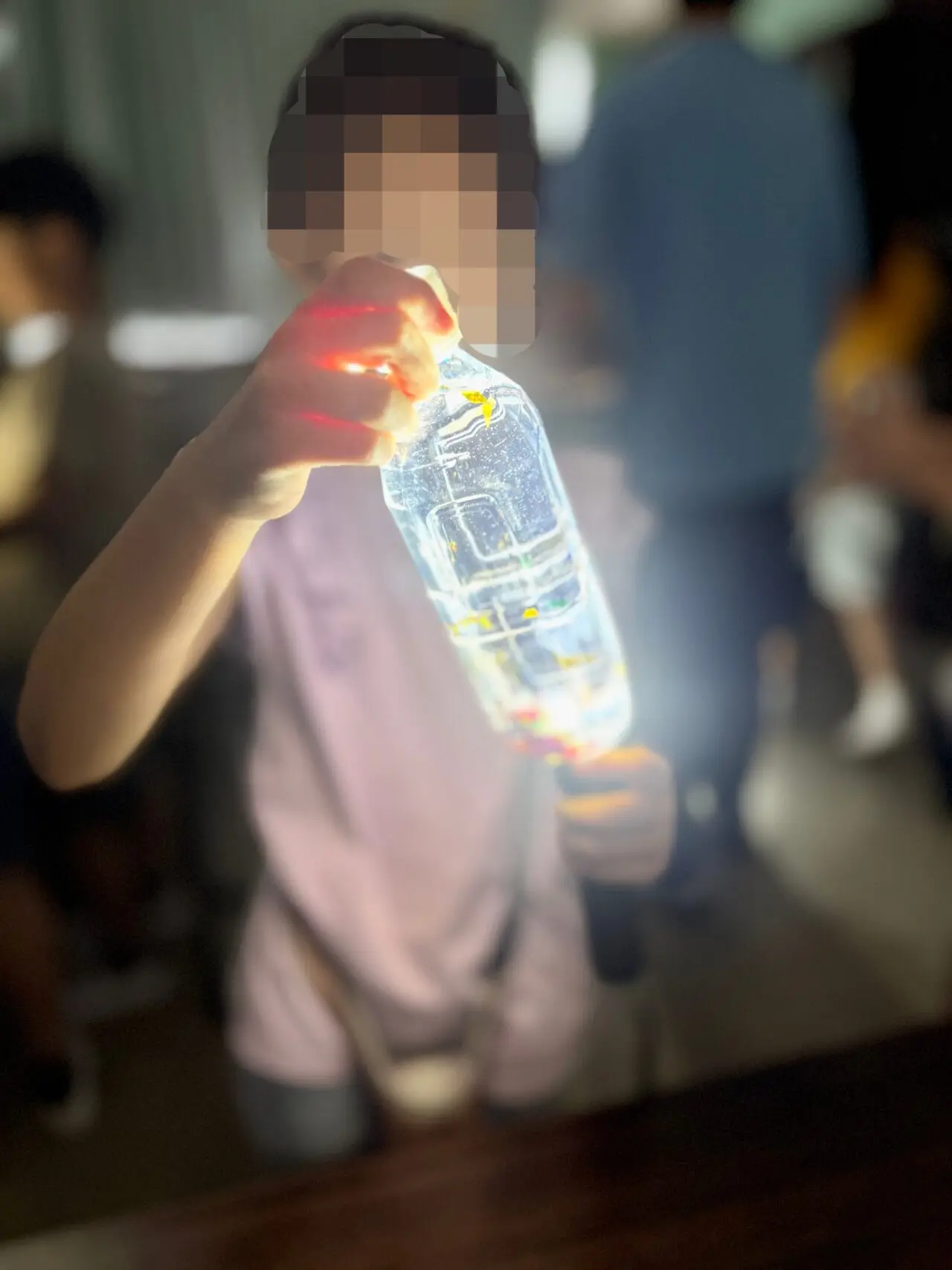

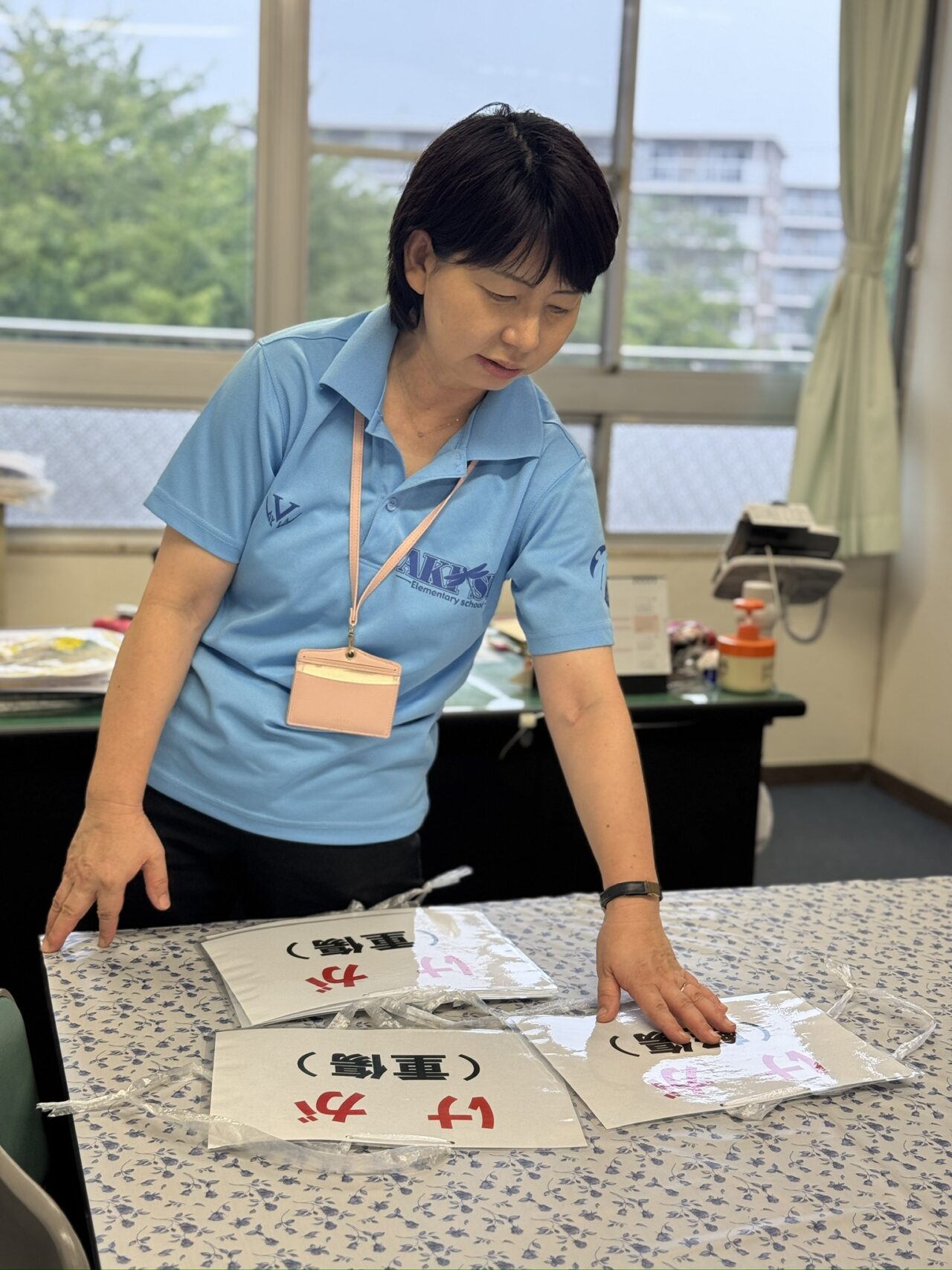

防災グッズづくり:身の回りのものや廃材を使って、災害時に役立つグッズを作成。ペットボトルを使用したランタンは見た目も綺麗。

お昼は、備蓄用の「アルファ化米」を使ったカレーライスを全校児童で実食。

このご飯は、6年生が中心となり、全校児童分の調理体験しました。「下級生の分だから美味しく作らないと!」と張り切る児童も。

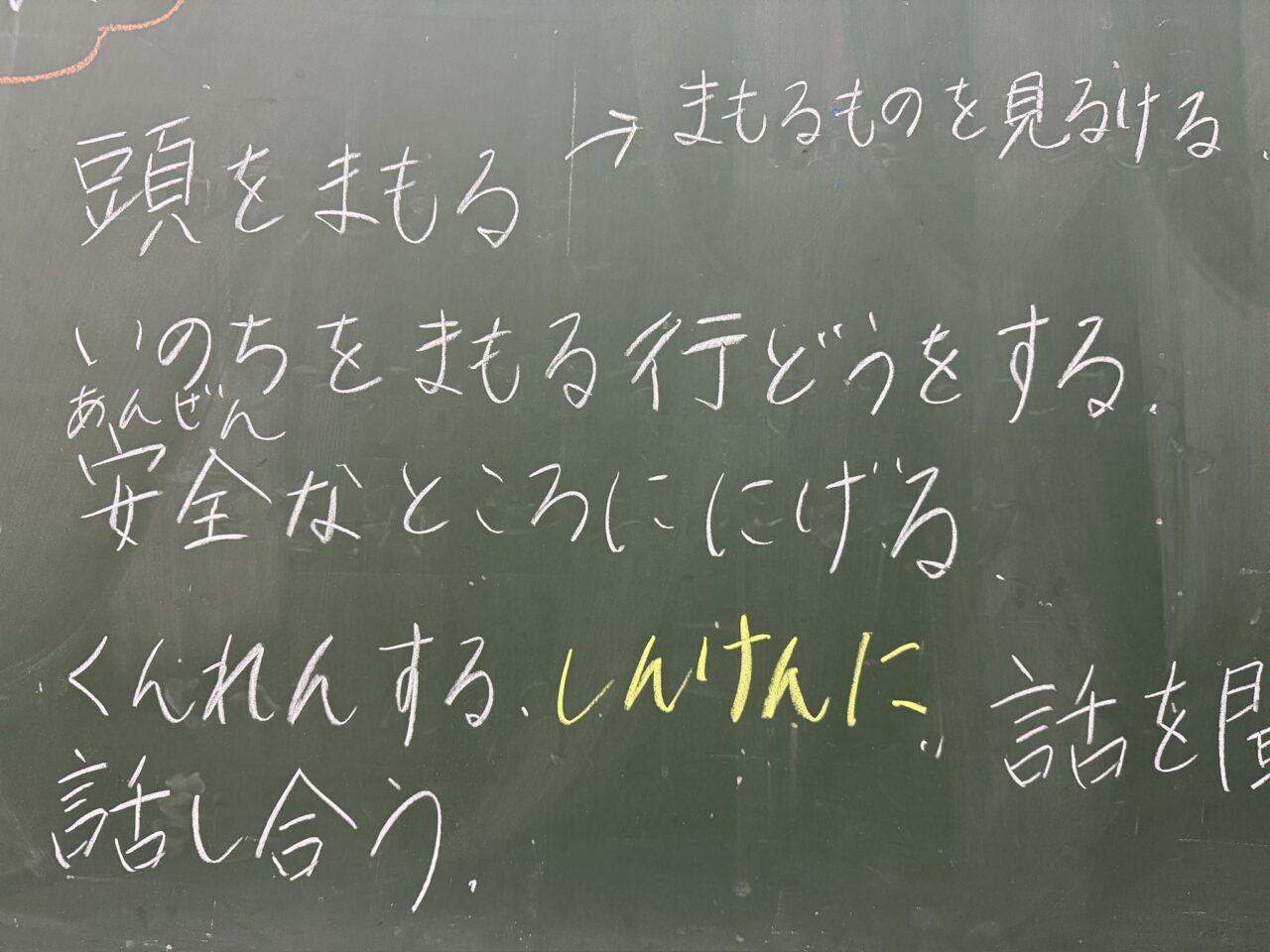

午後の訓練は、清掃時間中に「震度6強の地震が発生」したという想定から始まりました。先生方の「伏せろ!」という真剣な声が響き渡り、子どもたちは遊び心を捨て、素早く身を守る体制をとりました。

この訓練では、けが人が出たり、行方不明者がいるという想定で、先生方が児童一人ひとりの安否を確認し、適切な対応を再確認。

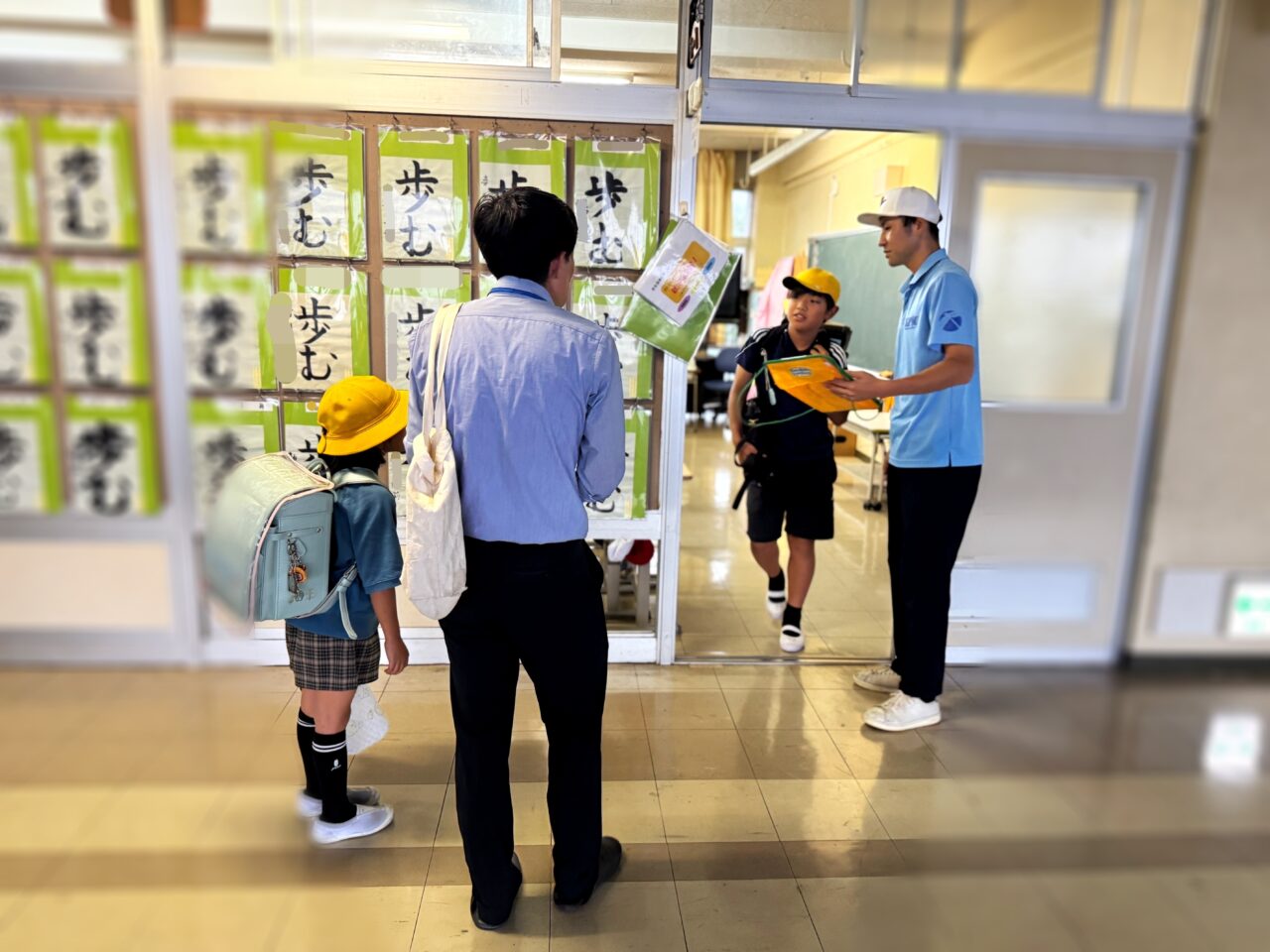

訓練の最後を締めくくったのは、保護者による「引き渡し訓練」です。保護者が各教室の入り口まで迎えに来て、先生との確認のもと、子どもたちを連れて帰るという手順でした。

この訓練は、万が一の際の混乱を防ぐため、保護者と学校が連携して子どもの安全を確保する重要なプロセスです。

今回の訓練は、習志野市役所の方々や、

千葉県企業局さん、

地域団体MAPの皆さん、

防災コミュニティネットワーク(BCN)の皆さん、

秋津地区自主防災会さんなど、

多くの大人たちの協力があってこそ実現しました。校長先生は、保護者や地域の方々が「子どもたちの命を守るという思い」を共有し、協力してくれたことに感謝を述べました。

そして、今回の訓練を通じて、子どもたち一人ひとりが「自分の命は自分で守る」という意識を育み、家族で防災について話し合うきっかけにすることを強く願っています。

今回の訓練は単発のものではありません。秋津小学校では、2学期全般を通して防災を学びのカリキュラムに組み込んでいくとのこと。

この取り組みが6年間だけで終わらず、中学校でも継続されれば、子どもたちは9年間にわたる防災への学びを積み重ねることになります。

このような子どもたちが多く育つことは、災害に強い地域づくり、国づくりのきっかけになるかもしれません。

悪天候でも訓練をやり遂げた秋津小学校の取り組みは、子どもたちだけでなく、私たち大人にとっても、防災への意識を再確認する貴重な機会となりました。

「習志野市立秋津小学校」はこちら。