【習志野市】「ドンザ凧」って知ってる?習志野市の空に伝統の凧と子ども達の手作り凧があがった1日♪

「ドンザ凧」って、聞いた事ありますか?その昔、三番瀬周辺の漁師さんの仕事着(時には晴れ着)は「ドンザ」と呼ばれ、そのドンザを紙で模したものが凧となり、今に受け継がれているのが「ドンザ凧」です。習志野市香澄在住の松本和夫さんが、現在でもドンザ凧を作り続けていると聞き、訪ねてみました。

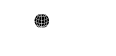

松本さんのドンザ凧は、実は福岡市博物館の「ドンザ展」でも展示され、書物でも写真で紹介されています。現在でも博物館に5点収蔵されている、とても貴重で価値のあるもの。

ご自宅に保管されているというドンザ凧の数は、ゆうに100を超えるとか。ほんの一部を見せていただいただけでも貴重なものだというのが一目でわかります。美術館などに展示されても良いのでは?と感じるほど、芸術性の高い「作品」でした。

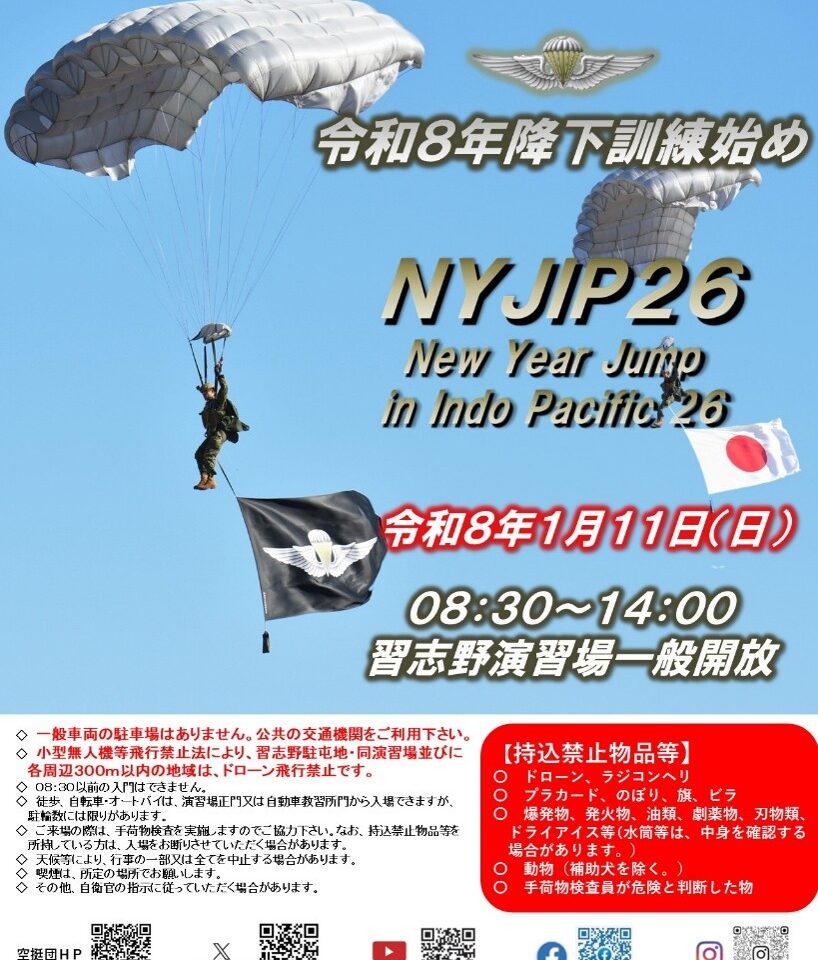

和夫さんは、船橋生まれの漁師さん。このドンザ凧には小さな頃から慣れ親しんでおり、作るのも揚げるのもお手のもの。1月のとある日、このドンザ凧がなんと実際に空に揚がるというので、観に行ってきました!

場所は香澄のふれあい公園。和夫さんが作ったドンザ凧を、一緒に公園に来ていた息子の港さんが上手に風に乗せます。(港さんは香澄のお花屋さん「ロータスブロッサム」の店主さんです)

風を受けて空高く舞うドンザ凧は、実はもともとは弔いの意味合いを持つもの。漁師さんが海難事故でこの世を去った時、お墓には形見のドンザを一緒に埋葬しました。しかし、中には遺体があがらない人も。そういう場合には、紙や竹ひごで作ったドンザを入れました。

江戸末期には、この弔いの時に紙や竹ひごで作ったドンザが、追悼の意を込めて空高く舞うようになりました。

確かにドンザ凧にはお経が書き入れられており、全体的に鎮魂を表現する色合いです。

しかし悲しみの象徴というばかりではありません。子どもが生まれれば家紋と子どもの名前を入れて揚げる事もあったと言います。

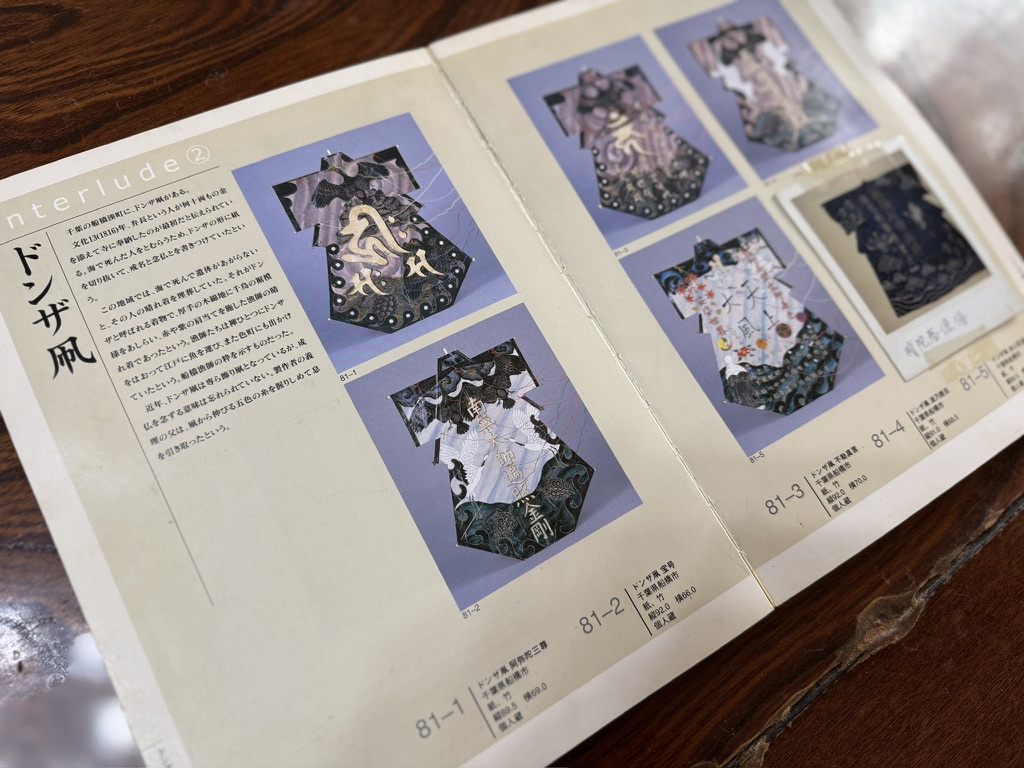

この日は、近所の造形教室「パレット」の子供たちお手製の凧も一緒に空に揚がりました。

ふれあい公園を端から端まで全速力で走る子どもたち。

港さんから風に乗せるコツなどを教えてもらい、走らなくても風に乗る方法を伝授してもらうと、凧はぐんぐんと空へ。